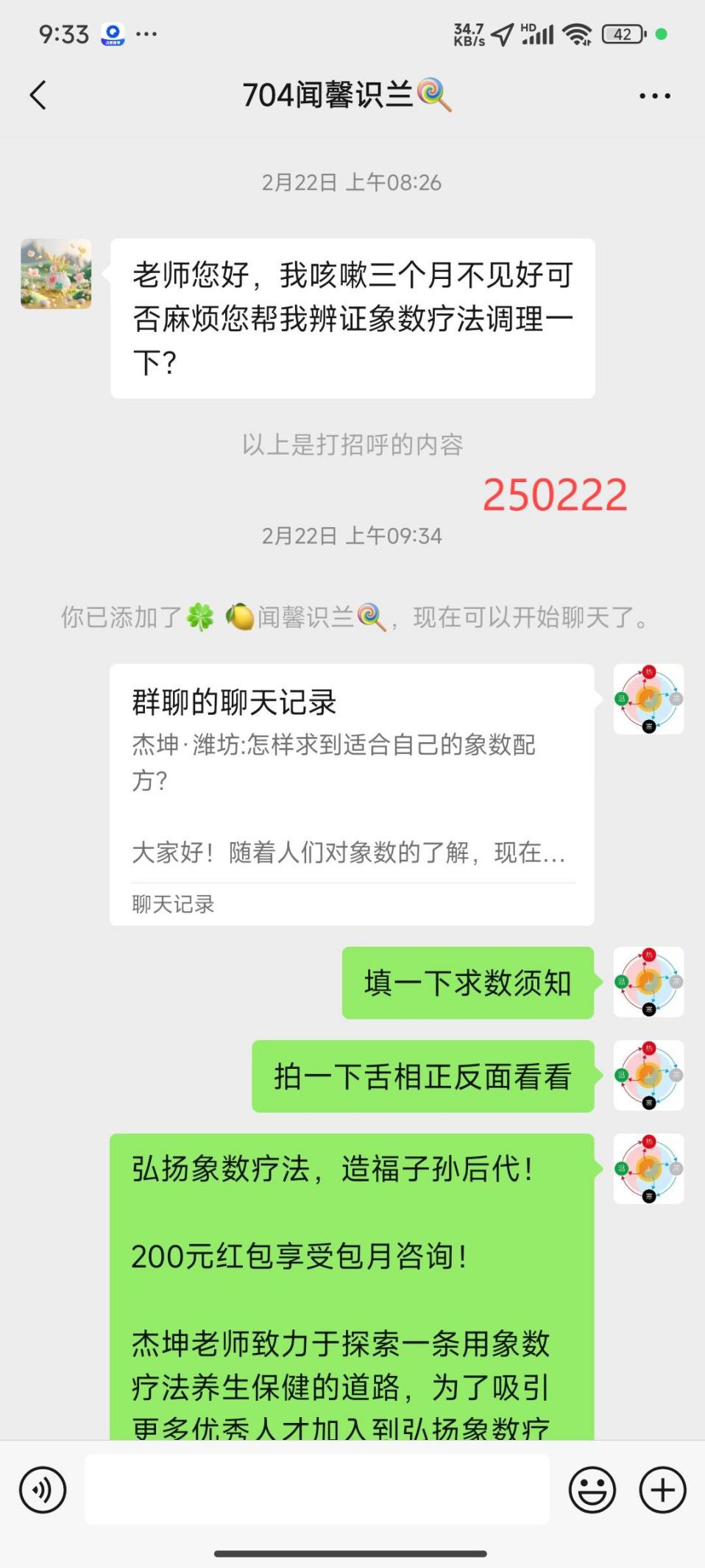

如何用象数化解久治不愈的咳嗽

疫情之后咳嗽似乎成了标配,到哪里都能听到咳嗽的声音,特别是2024年12月份的流感之后,咳嗽更是挥之不去,让人十分头疼。

肺为储痰之器,脾为生痰之源!这是古人对痰湿的认识,顺便问了一下deepseek,她给了一个系统的阐述,附后。

今天要和大家分享的是如何用象数扶正祛邪帮助化解咳嗽,消除痰湿。

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.png)

肺为储痰之器,脾为生痰之源

已深度思考(用时 20 秒)

好的,用户问的是“肺为储痰之器,脾为生痰之源”,这应该是中医里的一个经典理论。我需要先理解这句话的意思,然后给出详细的解释。首先,这句话的意思是说,痰虽然储存在肺里,但产生的根源在脾。根据中医理论,脾主运化水湿,如果脾的功能失常,水湿就会停滞,聚集成痰。然后痰会上输到肺,导致咳嗽、痰多等症状。

接下来,我需要确认用户的需求。用户可能是在学习中医学,或者对中医理论感兴趣,想知道这句话的具体含义和背后的机制。也有可能用户自己或身边的人有痰多的症状,想了解病因和调理方法。所以,我的回答需要兼顾理论和实际应用,比如解释脾和肺在痰生成中的作用,以及如何调理。

然后,我需要考虑如何组织回答。通常,中医理论的解释需要结合脏腑功能、病因病机,以及治疗原则。可能需要分点说明,比如脾的功能、脾虚生痰的机制、肺的作用、痰在肺中的表现,然后给出调理方法,如中药、食疗、穴位按摩等。

另外,用户可能还希望知道日常生活中的注意事项,比如饮食禁忌、生活习惯等。所以需要包括这些内容,确保回答全面。

还要注意语言的通俗易懂,避免使用过于专业的术语,或者在使用时加以解释。比如“运化水湿”可以解释为脾负责消化和运输体内的水分,防止水湿停滞。

最后,需要检查是否有遗漏的重要点,比如是否有其他脏腑参与痰的形成,比如肾的作用,但根据问题,重点在脾和肺,所以可能不需要展开。同时,确保信息准确,引用经典如《黄帝内经》等,增加权威性。

总结回答结构:先解释理论,再分述脾和肺的作用,然后讲痰的形成过程,最后给出调理方法和日常建议。这样用户能全面理解,并得到实际应用的指导。

“肺为储痰之器,脾为生痰之源”是中医理论中关于痰湿形成与代谢的重要观点,体现了脏腑功能失调与病理产物的关联性。以下从中医角度解析其内涵及临床应用:

一、理论解析

1.脾为生痰之源

2.脾主运化:脾负责运化水谷精微和水湿。若脾虚失职(如饮食不节、思虑过度),水液代谢失常,湿邪内生,聚湿成痰。

- 痰湿形成:脾虚导致“水湿不化”,湿聚为痰,痰湿可随气机升降流动全身,称为“无形之痰”。

- 肺为储痰之器

- 肺主宣降,通调水道:肺通过宣发肃降功能调节水液代谢。若肺失宣降(如外感风寒、肺气壅滞),津液输布受阻,痰湿易停聚于肺。

6.有形之痰:痰湿上贮于肺,表现为咳嗽、痰多、胸闷等,称为“有形之痰”。

二、痰湿生成的病理过程

- 脾虚生湿 → 湿聚成痰 → 痰随气升 → 贮于肺 → 咳喘痰多。

- 恶性循环:肺中痰湿壅塞,进一步影响脾的运化功能(“子病及母”),加重脾虚,形成“脾肺两虚”的病理状态。

-

三、临床表现

证型 | 脾虚生痰 | 肺储痰饮 |

|---|

典型症状 | 食欲不振、腹胀便溏、舌苔白腻 | 咳嗽痰多、痰白黏稠、胸闷气促 |

舌脉特征 | 舌淡胖有齿痕,脉濡缓 | 舌苔白滑,脉滑或弦 |

关联疾病 | 慢性胃炎、代谢综合征 | 慢性支气管炎、哮喘、肺气肿 |

四、调理思路与方案

1. 治本:健脾祛湿

经典方剂:

六君子汤(党参、白术、茯苓、甘草、陈皮、半夏)

参苓白术散(山药、莲子、砂仁、桔梗)

食疗推荐:

山药薏米粥、茯苓饼、陈皮普洱茶

2. 治标:宣肺化痰

经典方剂:

二陈汤(半夏、陈皮、茯苓、甘草)

三子养亲汤(紫苏子、白芥子、莱菔子)

外治法:

肺俞穴、丰隆穴艾灸或贴敷化痰膏

3. 日常调护

饮食禁忌:忌生冷(伤脾阳)、甜腻(助湿)、肥甘厚味(碍脾运)

运动建议:八段锦“调理脾胃需单举”、慢跑(助肺气宣发)

情绪管理:避免忧思过度(“思伤脾”)

五、现代医学印证

1.脾与消化系统:脾虚生痰对应现代医学的胃肠功能紊乱、肠道菌群失调导致的黏液分泌异常。

2.肺与呼吸道:痰贮于肺可对应慢性呼吸道疾病(如COPD)的黏液高分泌状态。

3.代谢关联:痰湿体质常伴随高血脂、胰岛素抵抗,提示脾肺功能与全身代谢密切相关。

结语

“治痰不理脾胃,非其治也”(《医宗必读》)。调理痰湿需标本兼顾:健脾切断痰源,宣肺清理痰贮,同时配合生活方式调整。若长期痰多咳喘,建议结合中医辨证,避免单纯止咳压制症状,而忽略根本的脾虚问题。

本回答由 AI 生成,内容仅供参考,请仔细甄别。